森や社会の課題解決をデザインの力で。桑沢デザイン研究所の学生さんと「森林の再生とマテリアルとしての可能性」を考えた2日間。

日本初のデザイン専門学校・桑沢デザイン研究所。1954年の創立以来、さまざまな分野でデザイナーとして活躍する卒業生を数多く輩出してきたこの学校で、12月17日・24日の2日間、more trees 事務局長の水谷伸吉とmore trees designディレクターの青木昭夫がゲスト講師としてレクチャーを行いました。スペースデザイン専攻の学生さんとともに「森林の再生とマテリアルとしての可能性」を考えた2日間の様子をフォトダイジェストでお届けします。

■Day1:世界と日本の森林再生

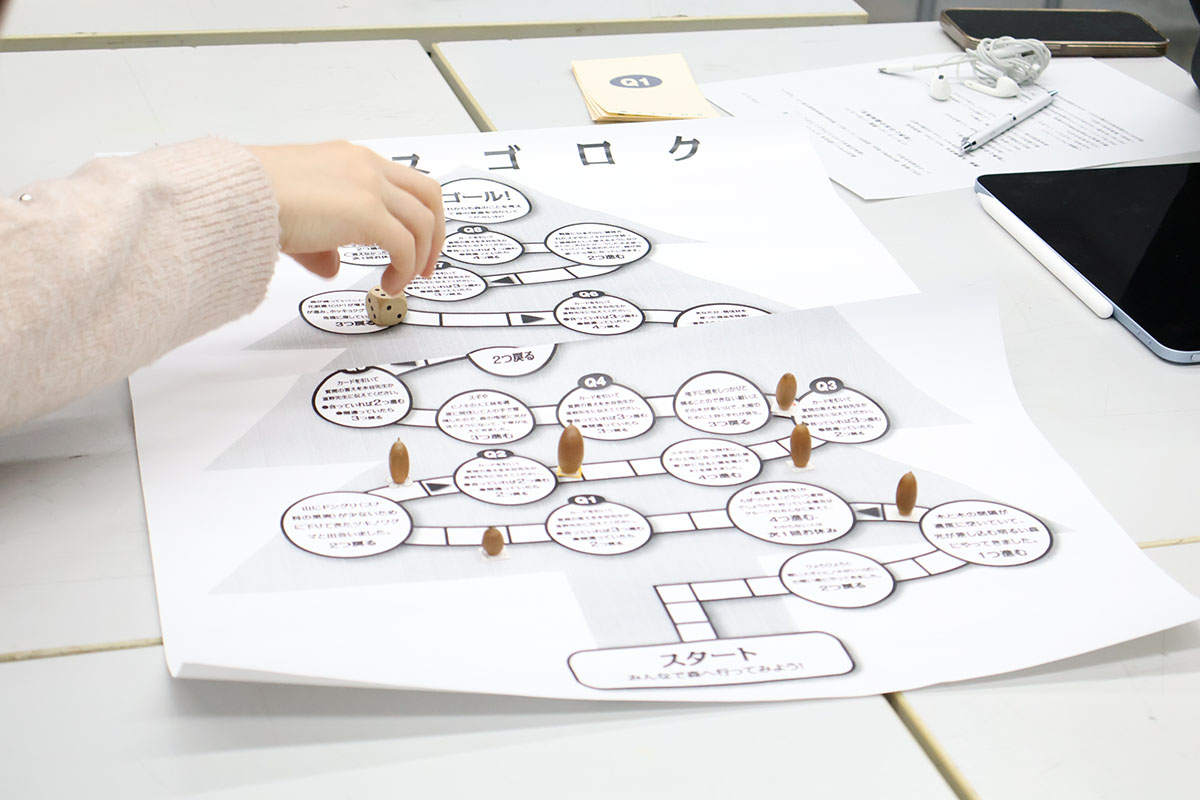

▲はじめに登場したのは「森のスゴロク」。4、5人で1グループになりサイコロを振ってドングリの駒を動かしていくと、森に関するQuestionに出会います。うーんと唸りながら出した答えが当たれば歓声があがり、外れるとはにかんだり悔しがったりして徐々に白熱していく学生さんたち。好調に飛ばしてグループトップを走っていたある学生さんは、ゴールまであと一歩というところでなかなかぴったりあう目が出ず、「木の名前を3つ挙げてください」というQに何度も何度も遭遇する羽目に。「あ~もう出ない~!」と苦笑いしつつ、ゴールするまでスゴロクを楽しんでいました。

▲スゴロクで肩慣らしをしたあとは、森林についてのレクチャーへ。気候変動や生物多様性損失などの世界的危機と森林の意義、世界や日本の森の現状、森と人の関わりなどが紹介されたあと、水谷から学生のみなさんに問いかけが。「直径15cm、長さ4mほどのヒノキの丸太一本の値段はどのくらいだと思いますか?20万円?2万円?2千円?」。20万円に手を挙げた学生さんもちらほらいて、次のスライドに書かれた「約1,890円」の文字に驚いていました。

▲森を守る=伐採しないというイメージもありますが「木を適切に伐って使うことも重要」だと学んだところで、つぎに水谷が紹介したのはmore treesの活動の大きな柱のひとつである「木材利用」の事例。さまざまなアーティストやクリエイター、職人の方々とコラボレーションして生み出してきたプロダクトが次々に登場すると、自らPCやタブレットで写真などを検索しながら話を聞く学生さんもいました。上の写真のスクリーンに写っているのは、more treesがNTTドコモとコラボレーションして生まれた木のケータイ「TOUCH WOOD SH-08C」です。当時テレビCMでもよく放映されたプロモーション映像が流れると、学生さんたちはぴたっと手を止めて映像に見入っていました。

■Day2:森林資源を活かしたプロダクトデザインの可能性

▲1週間後のおなじ時間につぎのレクチャーがスタートしました。Day2を担当した青木は、more treesのプロダクトディレクターのほかにも「DESIGNART TOKYO」のディレクターを務めるなど、さまざまなデザインエキシビションやプロモーションイベントの企画、プロデュース、コーディネートを行ってきた豊富な経験の持ち主。デザイナーとしてのたしなみ、プロジェクト成功の秘訣、ブランディングの極め方、ネットワークや場づくりの方法など実践的な話題を数多く織り交ぜ、学生さんたちにとって刺激的なインプットが続きました。

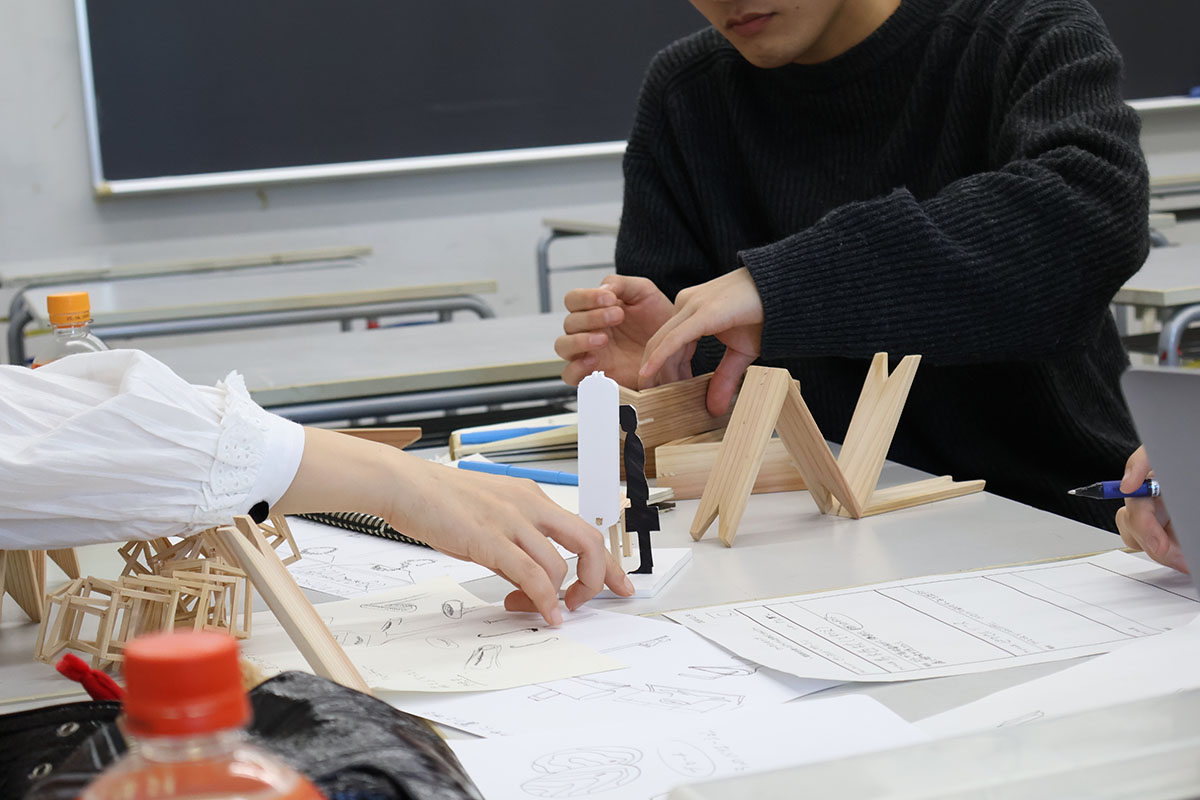

▲Day2後半はグループワークでアウトプットの時間。3グループに分かれて「ギフトをテーマに国産材を使用した商品」を考え、1グループ3作品を発表します。素材として指定されたスギやヒノキの特徴もおさえつつ、どんな相手に贈る商品にするかというアイディアを仲間と対話をしながら練っていきました。

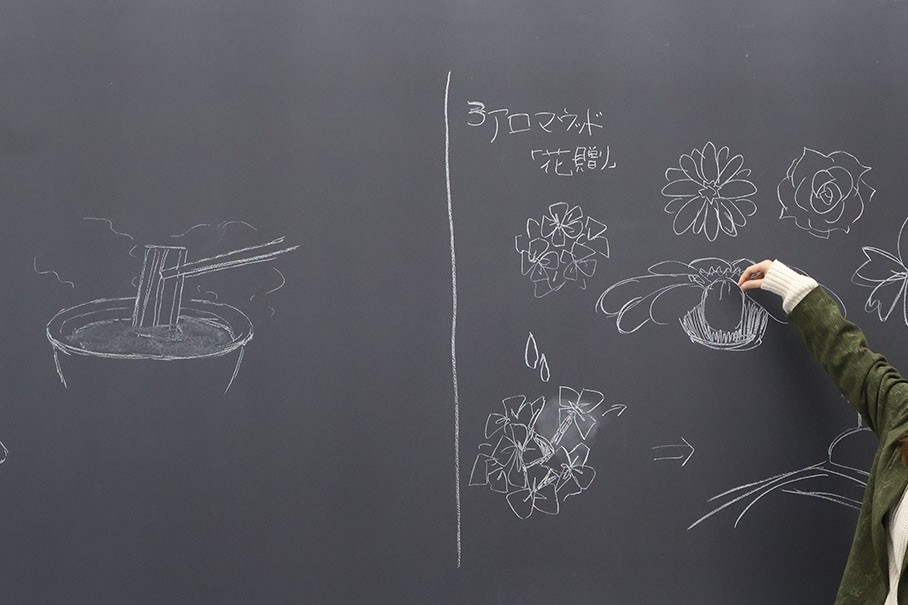

▲最後はプレゼンタイムです。黒板にイメージを描き、ネーミングも添え、贈る相手やギフトの特徴を語るみなさん。出揃った9つの商品はそれぞれ個性的で、ありそうでなかった商品や考えたこともない使い方の商品など、目を見張るものばかり。ひとつひとつの商品に対して青木から講評がありました。「3D切削の技術を駆使して簡易的かつ精密にできれば商品化のリアリティもあるしデザインもかなり魅力的」「圧倒的な数を集めれば芸術祭のインスタレーションになってもおかしくない」「ミニマムなものに見えながら変容したり意外な視点が盛り込まれているのが斬新でいい」「路上飲みに悩んでいる渋谷区に解決策として提案しにいってもいいくらい」。どれもいいと悩みながらも「一番ぐっときたグループを挙げるなら」と青木が選んだグループは、パブリックな視点でギフトの概念を広げ、新しい切り口でデザインされた点が評価されました。

▲学生さんが手に取っているのはケヤキの葉と種。水谷・青木に桑沢デザイン研究所でのゲスト講師をご依頼くださっている温野まきさん(桑沢デザイン研究所の卒業生であり非常勤講師)が、学校からほど近い表参道で拾ってきたものです。かつて約200本あったと言われる表参道のケヤキは東京大空襲で大半が焼失し、13本だけが戦火を生き延びました。いまもそのうちの何本かは表参道に残っています。「ビル7階ほどの大きさになるプログラムが、こんなちっちゃい種の中に入っているんですよね」(温野)。大地に根を張り、困難な時代を潜り抜けた太い幹から大空へ向かって枝葉を広げているケヤキのように、学生のみなさんのアイディアの種が未来へ向かって芽吹き、デザインの力で大きく育っていくことが楽しみです。